東伊豆・稲取で「山田権現神社例祭」 町の山田さんたち20人集う

各地で秋祭りが行われる中、東伊豆町稲取・入谷地区では今年も10月17日に「山田権現神社例祭」が開かれ、山田姓の町民たち約20人が集まった。

神事を終え、直会(なおらい)で酒を酌み交わす山田さんたち(関連画像15枚)

この地の山田一族は、信州(長野県)で武田氏の家臣だった諏訪氏をルーツとし、16世紀に武田軍の駿河侵攻に伴い現在の東伊豆町稲取へ移住したといわれている。一族の祖である奥見有幸平が世を忍んで山田姓を名乗り、山田八郎と改名してこの地に暮らし始めたことから稲取・山田家の歴史が始まった。一族は稲取の地主神である「熊野権現」を勧請し、この神を中心に子孫繁栄を願う山田家の祭典が400年以上続いてきた。

準備は、国道135号線から北の山へつづら折りの道を上った所にある「山田の大家」と呼ばれる旧家で行われた。大きななまこ壁の建物で、屋根には煙出しがあり、内部の巨大な梁(はり)には松の木が丸ごと使われており、江戸時代中期の建物と伝えられている。

11時になると、すぐそばの小高い山の上にある熊野権現まで急な石段を上り、「稲取八幡宮」の稲岡孝宣宮司先導の下、神事を執り行った。集まったのは皆、山田姓の町民たちで、普段は地元稲取で事業主や団体職員などの仕事に従事している。

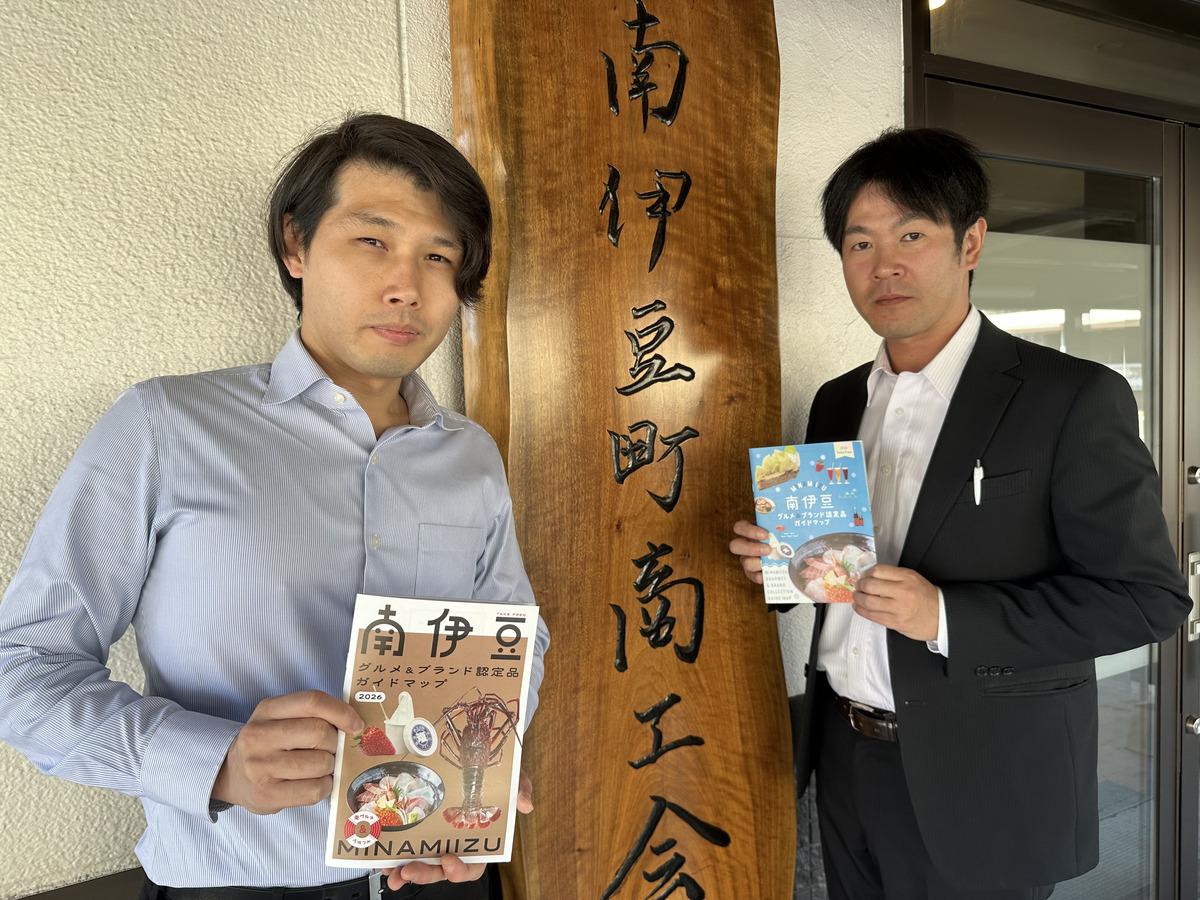

メンバーの中では最若手となる東伊豆町商工会・事務局長の山田将夫さんは「子どもの頃から毎年和気あいあいとした雰囲気が楽しい。3世代そろった時もあり、感慨深かった」と振り返る。参加者が全員「山田さん」なので、祭典中は皆、下の名前で呼び合うのが習わしだという。

熊野権現での神事を終えると、向かいの姫宮社へ移動して再び神事を行った。姫宮は熊野権現の后神とされ、大木の根元に祭られた素朴な石の祠(ほこら)がある。山田さんたちはこの宮にも供物を捧げ、順番に玉串を供えた後、稲岡宮司が祝詞を奏上した。

神事が全て終わると、全員再び「大家の山田」に集まり、直会(なおらい)と呼ばれる酒宴を開いて一族の安泰と無病息災を願った。宮司を補佐する禰宜(ねぎ)を務めた長老の山田泰彦さんは「今年で93歳を迎えた。昔は盛んに農業を盛り立てた。米作からかんきつに切り替え、今は若手に任せ引退したが、毎日がとても楽しく幸せ」と孫の写真を眺めながら話す。

山田権現神社例祭は正午までだが、同日午後には田村一族による「田村(たむら)権現神社例祭」が、さかのぼって5日には八代一族による「八代(やしろ)権現神社例祭」が、それぞれの旧家で行われた。「どの祭も、かつて稲取に移り住んだ民によって脈々と受け継がれて来たもの。今となっては貴重な地域の文化となった」と稲岡宮司は話す。

現在稲取小学校の横にある「諏訪宮」、稲取駅前の「済廣寺(さいこうじ)(通称・榧の寺)」は、それぞれ山田一族が伊豆で勧請したもの。長い時を経て、今では稲取を代表する寺社として地元民の信仰を集めている。