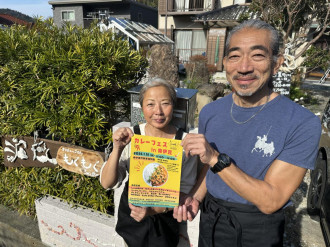

「下田太鼓祭り」で町が祭り一色に 太鼓橋や宮入りに観客沸く

下田市街地の夏の風物詩「下田太鼓祭り(正式名称=下田八幡神社例大祭)」が8月14日・15日に開かれた。

神社前で行われた最後の太鼓橋も綺麗に決まった(関連画像25枚)

同祭は約400年前から下田に伝わる下田八幡神社(下田市一丁目)の例祭で、独特のリズムを刻む太鼓の音曲(おんぎょく)は、第2代下田奉行だった今村伝四郎正長が、大坂の陣で徳川方が打ち鳴らした陣太鼓を基にして制定したと伝えられている。

大きな太鼓やちょうちんを載せた10台以上の太鼓台や、「ほりゃ、ほりゃ」の掛け声で力を合わせて担ぐみこしが町内を練り歩く同祭。下田の旧町内エリア一帯は13日の前夜祭から15日夜遅くまで太鼓やおはやしが響き、祭り一色に染まった。

14日は、早朝5時の金幣(きんぺい)の出発でスタート。祭神の分身を移した金幣を持ってみこしが入れない路地などをくまなく回るもので、この役割を担うのは若者奉仕者の中でも特に名誉なこととされている。今年は重杉翔永さん・田中和樹さんが担った。

金幣が神社に戻った後、みこしや太鼓台が神社から次々と町へ繰り出し、笛や三味線、太鼓を鳴らしながら一日中練り歩いた。初日の夜には太鼓台が1カ所に集結し、笛や三味線なども含めて一斉に演奏する「そろい打ち」を行った後、約10分間の花火大会も行われた。

特に大きな歓声が上がったのは、11台の「供奉(ぐぶ)道具」と呼ばれる小さなみこしをロープでつなぎ、両端から押して約3メートルのアーチを作る「太鼓橋」。町の各所で何度も行われた太鼓橋は、1発できれいな橋が架かることもあれば、バランスを崩して傾いてしまうこともあり、多くの観客が手に汗を握りながら太鼓橋を作る男衆たちを応援した。15日夕方に行われた、若者執行委員長を務めた小川尚朗さんの兄が営む飲食店「KOTOBUKI」(一丁目)の前での太鼓橋は、目抜き通りで駅にも近い場所ということもあり、特に多くの観光客が集まり、見事に上がった太鼓橋の姿を撮影する人の姿も多く見られた。

15日夜に行われたクライマックスの宮入りでは、神社に帰還しようとする供奉道具やみこしと、それを制止しようとする宮司や氏子総代たちとのやり取りが繰り返された。見守る大勢の観客の掛け声や手拍子がどんどん大きくなり、ついに神社の橋を供奉道具やみこしが渡り、一気に神社まで進んだ際には、この祭りの中で一番の歓声が上がった。

祭りを終えた小川さんは「奉仕者や見物客が元気になるような祭りにしたかった。祭り全体の躍動感に何度も感動した。兄の店の前で太鼓橋が上がった時の大歓声に涙が止まらなかった」と振り返る。

東京都江戸川区から訪れた小谷功司さんは「勇猛で盛大だった。下田の人々が一丸となって盛り上げようという気概を感じた。山車や御輿も見応えがありワクワクした。大好きな下田の町の祭りを一押ししたい」と話し、神奈川県湯河原町から訪れた佐々木幸壽さんは「初の太鼓祭りだったが予想以上に素晴らしく、よそ者の自分でさえ『来年もまた帰ってこよう』と思わされた」と振り返る。