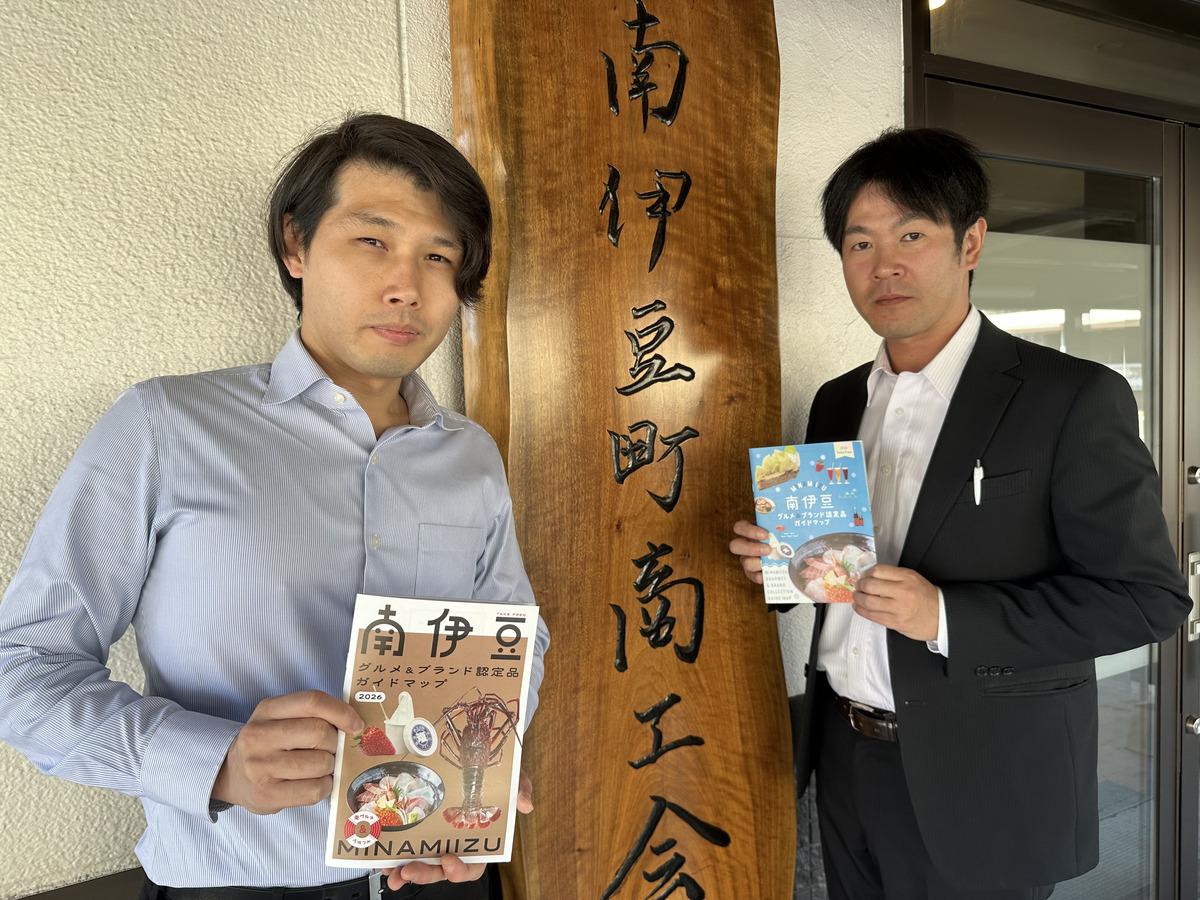

東伊豆町ワーケーション月間プレイベント 松下慶太さん・沢渡あまねさん登壇

東伊豆町を題材にワーケーションの可能性を探る「ワーケーション戦略会議2023~地域コンテンツの可能性を探る!~」が8月9日、オンラインで開催され、約30人の参加者が有識者の意見に耳を傾けたりチャットを通じた意見交換を行ったりした。

町のさまざまな機能をつないだ「まちまるごとオフィス」を標榜し、「親子ワーケーション」や県外在住者を対象とした「ワーケーションモニターツアー」など、ワーケーション客の誘致に積極的に取り組む東伊豆町。より多くの人に足を運んでもらう機会になればと、今年の9月~10月を初の「ワーケーション月間」とすることを決め、そのプレイベントとして今回のオンライン講演会を開いた。

1本目のキートークには、関西大学教授で「ワーケーション企画入門」の著者でもある松下慶太さんが登壇。コロナ禍で広がりを見せたワーケーションは、海外ではデジタルノマドとして発展していることや観光とワーケーションの違いにスポットを当て、「地域課題もワーケーションする人を呼び込む資源になりうる」などの解説を行った。

2本目のキートークには、ワークスタイル変革ならびに組織開発の専門家で「仕事ごっこ」「コミュニケーションの問題地図」など多くの著書がある沢渡あまねさんが登壇。沢渡さんが始めた「ダム際ワーキング」が広がっていった過程や、ワーケーションの効果検証結果の発表、さらには事例も交えながら「成果を高めるには地域のファシリテータ役が大事」という説明を行った。

その後のトークセッションでは登壇者2人に加えて、鈴木嘉久東伊豆町副町長、町役場でワーケーション推進に取り組む鈴木祥子さんも登壇。東京と東伊豆町との二拠点生活を送るキャリアコンサルタントの市川美和さんがファシリテーターを務め、「ワーケーションの推進は行政だけ、企業だけではできない。町全体でやっていくもの」(松下さん)、「新たなカルチャーであるワーケーションの価値は自分たちだけでは言語化できない」(沢渡さん)、「東伊豆町ならではのワーケーション文化を日本のみならず世界に発信していきたい」(鈴木副町長)など、東伊豆町でのワーケーションの取り組みに関する意見交換を行った。

さらに、参加者がZoomのチャット機能を通じて意見や質問を発信。「ワークは分かるが、バケーションを意味する『ケーション』の言葉を使う必要があるのか」という参加者からの問いかけに、沢渡さんから「ワーケーションとは、ワークと『コミュニケーション』という理解の方が適切なのでは。日頃と違う人や場でのコミュニケーションから得られる気付きこそがワーケーションの意義」と提言し、参加者一同が大きくうなずく場面も見られた。

東伊豆町では9月15日~10月15日を初の「ワーケーション月間」と定め、複数のイベントを予定。今回の登壇者が東伊豆町に集うリアルイベント「レクチャーワーケーション」を9月29日、旧稲取幼稚園(東伊豆町稲取)で開く。