松崎町でなまこ壁左官技術継承イベント 全国から職人や学生ら41人参加

なまこ壁の左官技術を体験し、未来につなげるための「A3ワークショップ」が10月12日・13日、なまこ壁通り(松崎町松崎)周辺で開かれた。

なまこ壁は、形が海に生息するナマコに似ていることから名付けられた建築様式で、明治~昭和初期の蔵などに多く見られる。見た目の美しさだけでなく、防火・防風など実用的な役割も果たす。

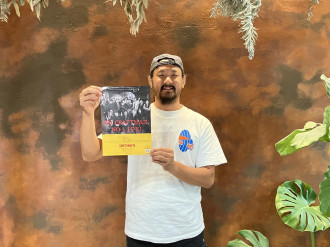

松崎町出身の左官職人・入江長八を顕彰する美術館「伊豆の長八美術館」(松崎町松崎)の設計を手がけた石山修武さんを代表とする実行委員会が主催した同イベント。石山さんの教え子で、埼玉県内で建築事務所「ますいいリビングカンパニー」(埼玉県川口市)を営む増井真也さんが、石山さんが早稲田大学教授だった頃に「職人(artisan)・芸術(artist)・建築(architect)に関わる人たちが共に学ぶ」という着想で実施していたワークショップのコンセプトを引き継いで企画した。同社が購入した松崎町の蔵のなまこ壁補修を題材に、なまこ壁塗り実習と、有識者のレクチャーや参加者同士の交流を合わせた1泊2日のイベントとした。

企画の背景について、増井さんは「以前より、職人という仕事の持続可能性や、建築業界に携わる人が幸せになるにはどうしたらいいかを考えている。単なる技術習得だけでなく、一流の職人に必要なセンスを身に付ける一助となるような場にしたいと思い企画した」と話す。

イベントには全国から集まった左官職人13人、東京大学や早稲田大学などの学生18人を含む41人が参加した。1日目の前半と2日目には、鏝(こて)を使って漆喰(しっくい)を塗る実習を開いた。

学生など初心者には、松崎町でなまこ壁の保存に取り組む「松崎蔵つくり隊」のメンバーたちが、なまこ壁塗りを体験できるパネルを使いながら指導。参加した学生からは「鏝を握るのは初めてで難しいが、こうして教えてもらえるのは貴重な経験」などの感想が聞かれた。

職人たちには勇建工業(愛知県名古屋市)の左官職人・加村義信さんが指導した。加村さんからの「下塗りがとにかく大切」といったレクチャーや、加村さんの鏝の使い方を見て学びながら、実際の建物のなまこ壁に漆喰を塗っていった。昔ながらの材料を使った本漆喰を作る実習も行われた。

1日目の午後から夜にかけては、石山修武さんのレクチャー、加村さんと東京大学准教授・権藤智之さんによる対談、早稲田大学准教授・山田宮土理さんによる「なまこ壁の歴史」と題した講演、建築家・佐藤研吾さんを囲んでの懇親会を行った。

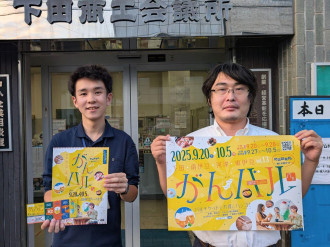

イベントを振り返り、増井さんは「大々的に宣伝したわけではないのに、こんなにも多くの人が集まり驚いている。今後もこうしたイベントを通じて、松崎町が左官技術の伝承と教育で人が集まる、そんなまちづくりの姿を模索していけたら」と意欲を見せる。