浦和実業学園生物部が南伊豆で合宿 40年続く伝統行事

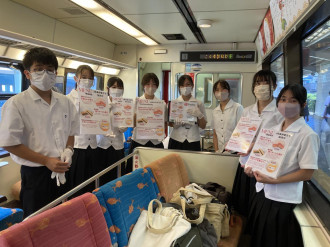

埼玉県の浦和実業学園中学校・高校の生物部に所属する生徒35人が8月1日~3日、南伊豆町を訪れて生物調査学習を行った。自然豊かな南伊豆の海・山・川を舞台に、多様な生物の採集や調査に取り組んだ。

同部の合宿は約40年前から継続して実施されている。当初は尾瀬と南伊豆を交互に訪れていたが、20年前からは毎年、南伊豆町で夏合宿を実施。かつて同校は南伊豆町下賀茂に宿泊施設「南の荘」を所有していたが、閉館後も弓ヶ浜の民宿「木屋」(南伊豆町湊)などの協力を得て合宿を続けている。

引率した橋本悟教諭は「都市部の生徒たちは図鑑やインターネットでしか自然に触れる機会がなく、実際に自然の中で生物と関わることは貴重な学習体験になっている」と話す。

南伊豆町では、町内の宿泊施設を利用する生徒・学生団体に対する補助金制度を設け、合宿や大会の実施を誘致する取り組みに力を入れている。南伊豆町商工観光課の平山稜さんは「町を訪れることで、将来再び南伊豆を訪れたいと思ってもらえることも、私たちの願いの一つ」と話す。

合宿期間中、生徒たちはチームに分かれて町内各地で調査や採集活動を行った。加納地区の山中の沢では、青い甲羅を持つサワガニや複数種のクワガタムシを採集した。高校1年の中嶋理人さんは「小さい頃からクワガタムシが好き。一押しは耳状突起が特徴のミヤマクワガタ。将来の夢は、全都道府県でクワガタムシを採集すること」と話した。

大瀬の海岸では磯採集を行い、生徒たちは海に浸かりながら歓声を上げ、多様な海洋生物との触れ合いを楽しんだ。

近年、同部が重点的に取り組んでいるテーマが「オサムシ」の調査。手塚治虫さんのペンネームの由来にもなったこの昆虫の定点観測を、青野川の土手で毎年実施している。橋本教諭は「今年は1個体しか採集できず、過去最低の結果だった。仕掛けた捕獲用トラップがイノシシに荒らされてしまった。来年は工夫したい」と苦笑する。

オサムシは動物の死骸や土壌生物を食べることから、個体数や種の多さが自然の豊かさの指標とされている。橋本教諭は「南伊豆は自然が豊かな場所だが、オサムシが少なく、その理由を研究している。マングローブの北限としても知られる温暖な南伊豆で得られるデータを解析し、オサムシを指標生物として活用できる可能性を探っている」と意欲を見せる。

「今回の合宿で採集した生物は学校に持ち帰り、実験室で飼育・観察を続ける。今年も、南伊豆在住の卒業生ボランティア、親切に対応してくださる宿の皆さん、そして貴重な生物情報を提供してくれた地元の方々に、心より感謝する。また来年もよろしくお願いしたい」と話し、橋本教諭は生徒たちとともに宿を後にした。