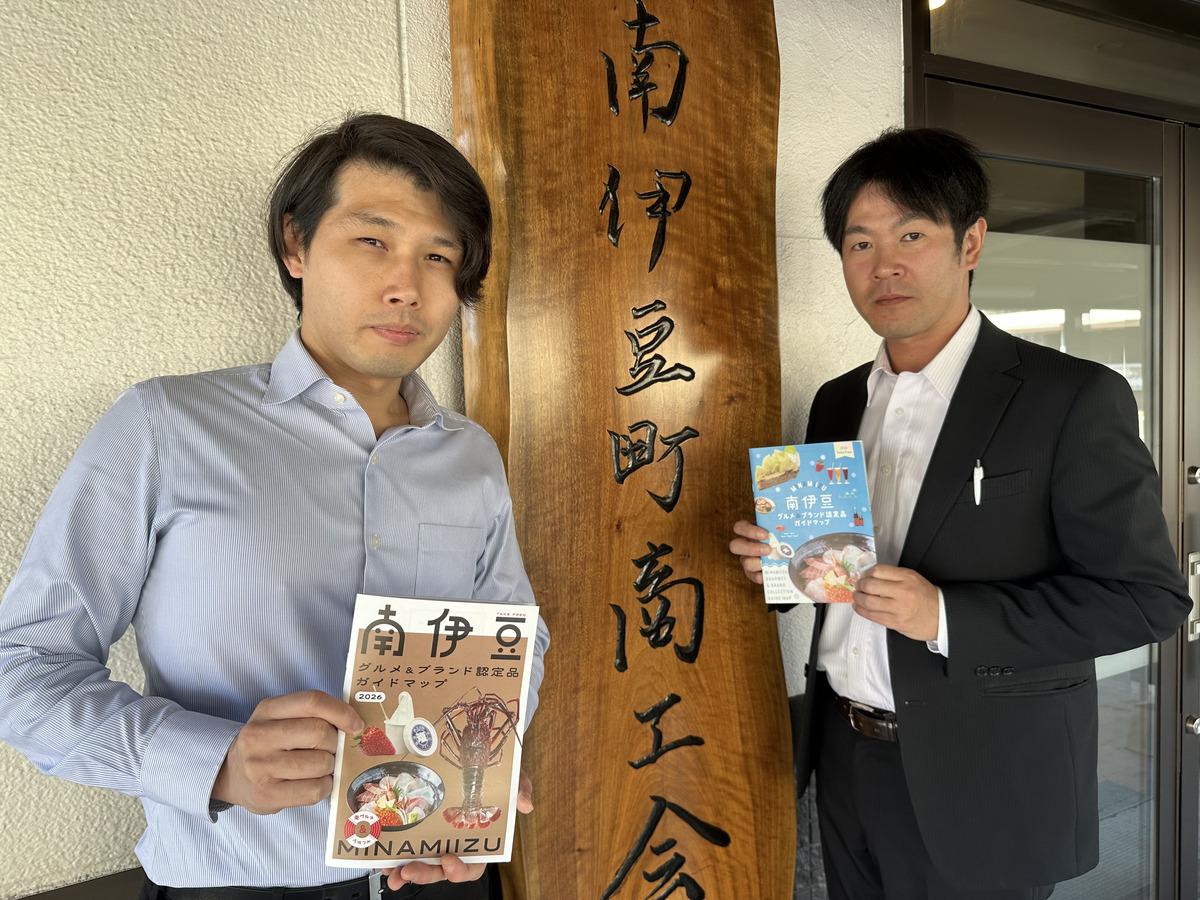

【伊豆下田ローカル発見隊 Vol.2】江戸時代からの地名を後世に残したい、下田で消えゆく町名を地図に残す

「伊豆下田ローカル発見隊」は、地域の「知る人ぞ知る物語や魅力」を探し出し、広く伝えていく特集です。

かつて港町として栄えた下田には、「伊勢町」や「大工町」など、歴史ある町名が数多く存在しました。しかし、住居表示の変更により、それらは地図上から姿を消してしまいました。忘れられようとしている旧町名を後世に伝えようと、一人の女性が立ち上がりました。自らの記憶と足で町を歩き、石柱を探し、古地図を作り上げた臼井克代さん。

2回目の今回は、その町の記憶を紡ぐ静かな挑戦についてお伝えします。

下田の旧町名

黒船来航で一躍有名になった下田ですが、この町が脚光を浴びる以前から、下田は海上航路の「風待ち港」として、また「海の関所」として重要な役割を果たしていました。そのにぎわいは、「伊豆の下田に長居はおよし、縞の財布が軽くなる」と、400年の歴史を誇る民謡「下田節」に唄われるほどでした。

当時の下田には、港の近く、稲生沢川に沿って「伊勢町」「新田町」「大工町」など20の町が存在し、そこが町の活気の中心でした。しかし、1962(昭和37)年に住居表示に関する法律が施行され、これらの町名は正式な地図から姿を消すことになりました。現在では、下田八幡神社の例大祭で使われる供奉道具や商店街の名称に、その名がわずかに残っているのみです。

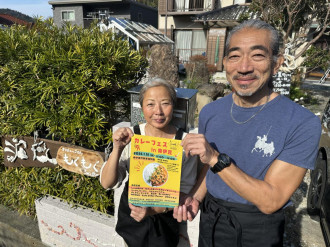

そうした失われた町名を、地図という形で後世に伝えようとしている方がいます。下田市二丁目で「伊勢町半田屋ギャラリー」を営む臼井克代さんです。臼井さんは1945(昭和20)年に下田で生まれ、当時の伊勢町で育ちました。現在は、古い町名を記したオリジナルの地図づくりに取り組んでいます。

地図を作ろうと思ったきっかけ

今から5年ほど前、町なかを歩いていた臼井さんは、近所にある駐車場の隅に「伊勢町」と刻まれた石柱が無造作に放置されているのを発見しました。その石柱は、旧町名が地図から消えた後、有志によって結成された「旧下田の町名を保存する会」が設置したものでした。

臼井さんはその様子に驚き、駐車場の持ち主である不動産会社に連絡を取りました。その結果、石柱はもう一度、元の場所へ戻されることになりました。

石柱に託した思い

下田の町が新しい住居表示に変わった当時には、下田の歴史を象徴する古い町名に戻そうという声もありました。しかし、高度経済成長の波や伊豆急行の開通、そして下田が「町」から「市」へと移行したことなど、時代の大きな変化の中で、そうした声はあまり注目されなかったようです。

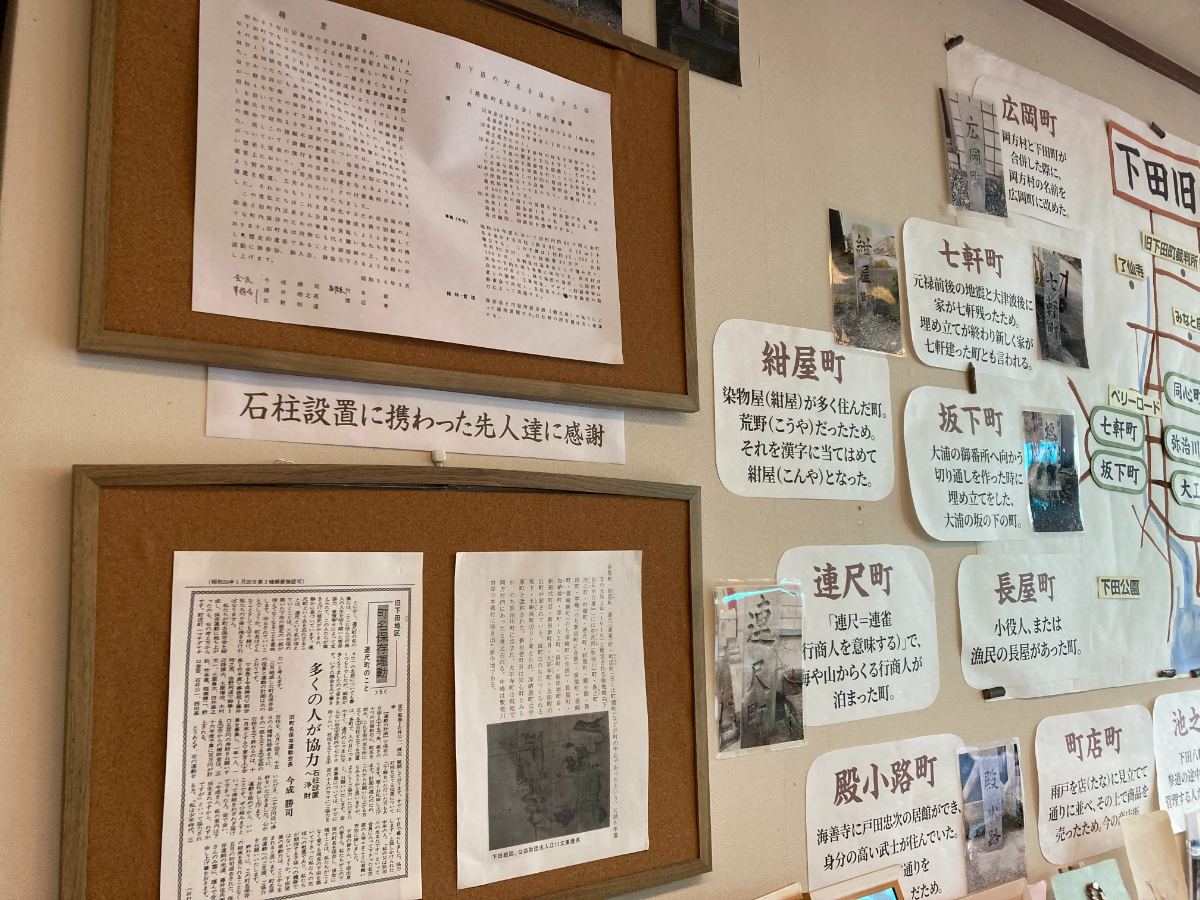

そうした中で1981(昭和56)年に発足したのが、旧町名の保存を目的とした「旧下田の町名を保存する会」でした。市内各地に旧町名を刻んだ石柱を設置する計画が進められ、同年度の計画書には、町内およそ60カ所に石柱を建てると記されています。

活動が始まって間もなく、会員数は160人を超え、寄付金は20万円近くに達しました。下田市からも補助金が交付され、石柱は少しずつ市内に建てられていきました。

石柱の現在

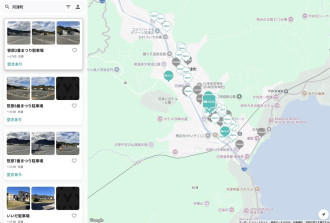

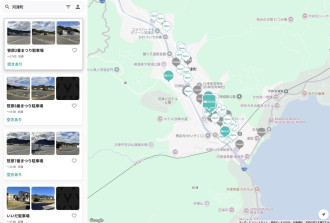

石柱が設置されてから、44年がたちました。旧町名の石柱は今、どれだけ町に残っているのでしょうか。そんな疑問を抱いた臼井さんは、自ら町なかを歩き、石柱を一つ一つ確認して回りました。

44年前と変わらず、その場に立ち続けているものもありましたが、状況はさまざまでした。区画整理の影響でいつの間にか撤去されたものや、車にぶつけられたのか途中で折れてしまったもの、さらには、設置された場所とはまったく違う場所に放置されているケースもありました。臼井さんは、それぞれの石柱を写真に収め、時には下田市に修復を要請するなどの行動も起こしました。

臼井さんの決意

「残念だけど、私一人では石柱を立て直すことはできません」と臼井さんは語ります。石柱の再設置には人手が必要で、費用もかかります。思いはあっても、現実的なハードルは高かったと言います。

それでも何かできないかと模索していた臼井さんは、ちょうどそのころ、水墨画を描く知人から一枚の大きな和紙を譲り受けました。その和紙を前にしたとき、「地図を描いてみては」というアイデアが浮かんだと言います。臼井さんは、近くでゲストハウスを営む asakuma DESIGN のグラフィックデザイナー・佐久間梓美さんに相談しました。佐久間さんはすぐに協力を決め、地図制作を引き受けました。

地図のタイトルは「下田旧町名由来地図」です。市街地をシンプルに描いた構成で、通りの配置が碁盤の目状になっている下田の特徴を生かし、一目で全体像が分かるようになっています。

各通りには、かつての町名が記されており、「ペリーロード」や「了仙寺」、「下田八幡神社」といった現在も存在する場所のほかに、「旧賀茂郡役所」や映画館「みなと座」、「旧下田小学校」など、今はもう存在しない建物の名前も記されています。地図の周りには、各町名の由来をまとめた解説文が並び、臼井さんが撮影した石柱の写真も貼られています。

地図のほかにも、石柱の設置に尽力した人々の記録や、旧町内の歴史を詳しく記した印刷物なども並び、訪れる人々にとって貴重な資料となっています。

旧町名の由来

地図に登場する町名は、全部で20あります。その多くが、かつてそこに住んでいた人々の営みや時代背景を色濃く映しています。

例えば「伊勢町」は、江戸時代に流行したお伊勢参りにあやかって商店街が名付けられたとされ、「池之町」は、下田八幡神社の参道沿いにあった池を管理する人々が暮らしていた町です。「同心町」は下田奉行所に仕える役人(同心)が住んでいた場所であり、「連尺町」は連尺、つまり連雀(行商人)が宿泊していたことに由来しています。「大工町」は、その名の通り、家大工や船大工たちが暮らしていたといわれています。

臼井さんは「それぞれの町名には意味があり、そこで暮らしていた人たちの姿が浮かんでくるようでとても興味深い」と語っています。店に置かれた関連資料にも、「町名は先人が営々(えいえい)として積み上げてきた地域の歴史の結晶」と記されています。

臼井さんの思い

地図は、臼井さんが営む店舗の壁に貼られていますが、入り口のガラス越しに外からでも眺めることができます。時折、興味を持った人が店内に入り、地図をじっくりと見ていくこともあるそうです。「できるだけ多くの人に地図を見てもらい、下田の歴史に関心を持ってほしい」と臼井さんは話します。

地図の制作には、およそ5年の歳月がかかりました。途中で足を痛めるなどの苦労もありましたが、それでも臼井さんは活動を続けています。今でも「放置されている石柱を見つけた」という連絡が届くことがあるそうです。「この活動を通して、さまざまな人たちとつながることができました。年をとっても、まだまだ学ぶことがあると感じています」と臼井さんは語っています。