「ミライモビリティ・ラボ」始動 伊豆半島南西部の交通空白解消目指す

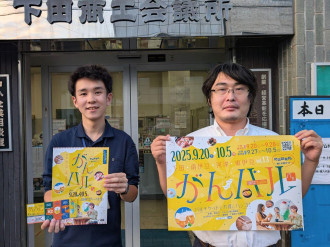

伊豆南エリア(賀茂地域)南西部で地域交通の課題解決に取り組む「ミライモビリティ・ラボ」が10月28日、「地域交通の未来と地域活性化を語る会」と題したイベントを下田市民文化会館(下田市四丁目)で開いた。

同団体は「地域住民による地域住民のための『ミライの地域交通』を支える人材を育成する」をビジョンに掲げる産学官金の連携団体。下田市・南伊豆町・西伊豆町・松崎町などの自治体に加え、さまざまな交通事業者、研究機関、金融機関など15団体が事業主体として参画しており、国土交通省の「交通空白解消パイロットプロジェクト」にも採択されている。

今回のイベントは、地域交通の抱えるさまざまな課題を広く知らせるとともに、今後の活動への参加者を募るために行ったもの。

第1部の「『交通空白』解消に向けた国の取組について」と題した基調講演では、国土交通省総合政策局で交通政策に携わる長谷川眞遊課長補佐が登壇。2030年には約340万人、2040年には1100万人の労働力が不足すると予測され、特に運転手不足が深刻化していることなどを紹介し、令和7年度~9年度を交通解消集中対策期間と定めて全国でさまざまな取り組みが進められていくことを説明した。

第2部パネルディスカッションには、NPO法人「持続可能なまちと交通をめざす再成塾」理事長の村尾俊道さん、大手人材紹介会社に勤務しながら自らも複業人材として下田市で民泊事業に取り組む片井進太さん、静鉄タクシー取締役の森田陸さん、Community Mobility副社長の松浦年晃さんが登壇。モビリティージャーナリストの楠田悦子さんがモデレーターを務めた。

パネルディスカッションでは、「地域特有の課題として、夏の観光シーズンと閑散期の需給ギャップが大きい」(森田さん)、「一つの企業で働くだけでなく複数の仕事を組み合わせるギグワーカー的な働き方が広がれば、交通分野でも新しい担い手が生まれる」(片井さん)などの議論が交わされた。さらに、松浦さんが一般住民が普通免許で運転し地域の移動を支える「公共ライドシェア」の仕組みを説明したほか、村尾さんは交通担当の専任者がいない自治体の問題点の指摘と教育投資への重要性の問題提起を行った。

質疑応答の時間には、参加者から活発に手が挙がり「河津町でやっていたライドシェア実験のような取り組みを下田でも展開できないか」「季節変動のある業種の従業員を副業ドライバーとして活用できるか」といった具体的な質問が寄せられた。

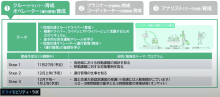

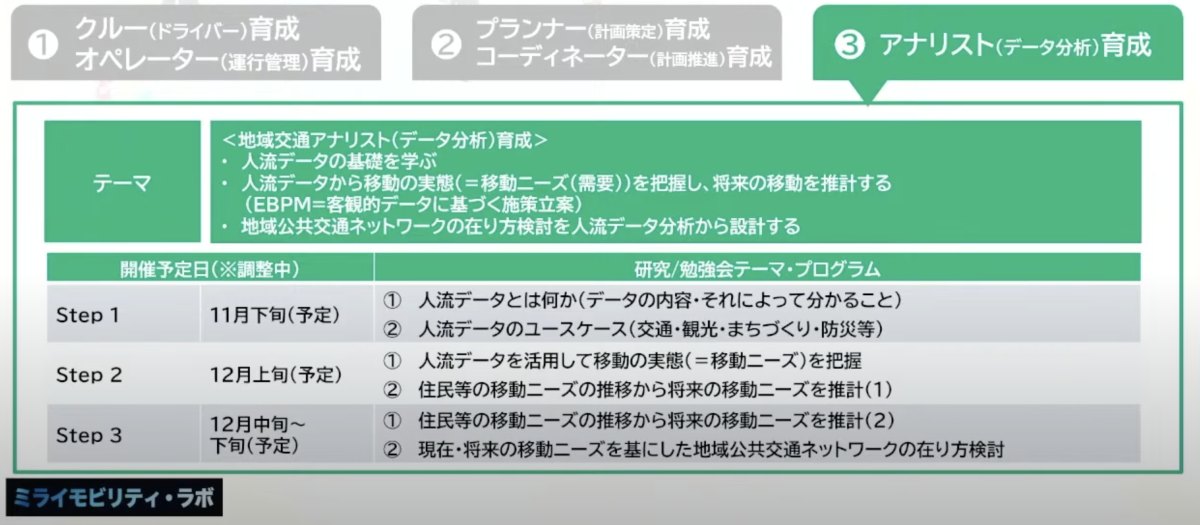

同団体では今後、11月下旬から「クルー(ドライバー)育成・オペレーター育成」「プランナー育成・コーディネーター育成」「アナリスト(データ分析)育成」の3つの分科会を段階的に開催していく。事務局も務める森田さんは「賀茂地域においてモビリティを軸に地域活性化を図るため、既成概念にとらわれず持続可能なミライのモビリティを一緒に考える仲間を増やしていきたい」と呼びかける。

分科会への参加は、同団体Webサイトで受け付ける。